Témoin de la chute du Mur de Berlin durant ses années d’étude, Bruno Doizy n’a cessé de s’intéresser depuis lors à l’histoire sociale de l’Allemagne et il vient de publier la première traduction française du « roman documentaire » de Theodor Plievier, L’Empereur partit, les généraux restèrent[1]. Paru en pleine « montée des périls » et tandis qu’Hindenburg était réélu à la présidence du Reich, en avril 1932, le volume fit partie des premiers titres voués aux flammes par les nazis arrivés au pouvoir. En Allemagne, il ne semble avoir été réédité qu’en 1979, puis à l’occasion du centième anniversaire de la proclamation de la République par le social-démocrate Scheidemann, le 9 novembre 1918, événement évoqué à la fin du livre. Ce récit historique fit cependant l’objet d’une traduction anglaise en 1933 (Londres, Faber & Faber).

« Écrivain anarchiste indépendant », comme le qualifie Serge Cosseron dans le « Maitron en ligne », « écrivain ouvrier » ainsi qu’on écrit plus souvent en Allemagne, ou « écrivain prolétarien » comme on disait en France autour d’Henri Barbusse[2], Theodor Plievier (1882-1955) est surtout connu aujourd’hui pour sa trilogie sur la Deuxième Guerre mondiale, Stalingrad (1945), Moscou (1952), Berlin (1954) – tous titres réédités en français dans la collection Libretto, le premier étant fréquemment comparé au chef-d’œuvre de Vassili Grossman, Vie et destin. En 1932, Plievier était déjà célèbre pour un récit publié trois ans plus tôt, Les Galériens du Kaiser, roman de la marine de guerre allemande, consacré aux premières grandes mutineries de matelots, en 1917, et placé par la presse de l’époque sur le même pied qu’À l’Ouest rien de nouveau de Remarque.

L’Empereur partit… en constitue le prolongement et même l’amplification, la révolte des 30 à 40 000 marins de la flotte de Kiel, à partir du 29 octobre 1918, ayant accéléré la chute du régime impérial. Ces deux volumes devaient être suivis de trois autres dont le sujet et le détail ne sont pas autrement connus : Plievier dut fuir l’Allemagne nazie sans ses notes et matériaux, et les circonstances difficiles de ses exils successifs, Tchécoslovaquie, France puis URSS de 1934 à 1945, lui firent remiser ce vieux projet.

Dans sa préface à ce volume, « Theodor Plievier et la tragédie allemande », Jean-Numa Ducange insiste sur le caractère problématique de la « révolution » allemande de 1918-1919, y compris aux yeux d’autres auteurs comme Alfred Döblin, ainsi que sur les préventions dont Plievier et son œuvre furent l’objet après la parution de Moscou et de Berlin, leur anti-stalinisme en faisant des cibles de choix au plus fort de la Guerre froide. Mais on peut aussi relever que L’Empereur partit… avait originellement pour sous-titre Un roman allemand (Ein deutscher Roman), l’auteur (ou son éditeur) tenant certainement à alerter le public, alors sollicité par les nationalistes de tout poil, sur le caractère spécifique de la crise de 1918 dont son récit ne relate que quelques semaines cruciales, entre le 16 octobre et le 9 novembre. On sait, par le témoignage de sa fille d’adoption recueilli par François Bonnet (Mediapart, 3 août 2019), que dans les dernières années de sa vie, passées en Suisse, Plievier ne voulait plus entendre parler de l’Allemagne…

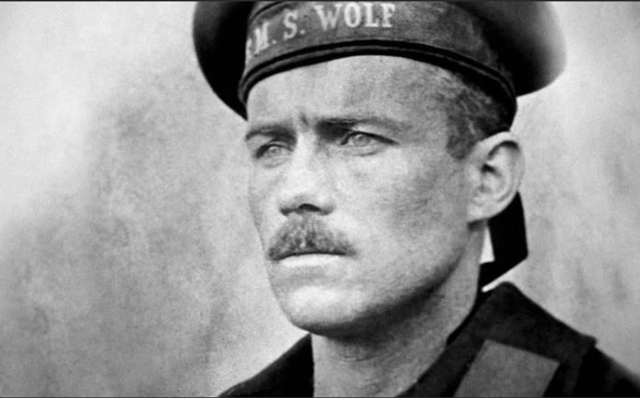

Ce qu’avait pu être son attitude à cet égard en 1932 – il avait cinquante ans – et dans les décennies antérieures, certaines circonstances de sa vie le laissent conjecturer. Treizième enfant de très pauvres ouvriers berlinois, mis au travail à douze ans, il résolut vite de s’évader, d’abord en parcourant l’Europe, puis en s’embarquant comme matelot à destination de l’Amérique latine, travaillant ensuite dans les mines du Chili, puis en Argentine… À son retour en Allemagne en 1914, une bagarre de bistrot lui valut d’être arrêté et incorporé d’office dans la Kriegsmarine, où il servit principalement comme chauffeur – l’un des emplois les plus pénibles – lors de la célèbre campagne du « pirate de l’Empereur » le S.M.S. Wolf, ancien cargo armé en « croiseur auxiliaire » mais gardant l’apparence pacifique d’un navire marchand pour approcher ses proies, une trentaine en 451 jours de navigation sans escale. Pour les chauffeurs et les soutiers, des dizaines de tonnes de charbon à enfourner tous les jours, sans parler du combustible à transborder depuis les prises de guerre les mieux fournies, mal payées au retour par des médailles et un défilé de l’équipage à Berlin, en présence de l’impératrice[3]…

En octobre 1918, alors que la défaite allemande était une certitude depuis des mois, les marins stationnés à Wilhelmshaven, port militaire de la mer du Nord relié à celui de Kiel, sur la Baltique, par un canal traversant la péninsule du Holstein, se révoltèrent en même temps que leurs camarades du port voisin contre le projet suicidaire de « baroud d’honneur » de certains dirigeants de la Kriegsmarine, disposés à lancer cette escadre à toute vapeur contre un blocus maritime britannique très supérieur à tout point de vue et qui ne manquerait pas de l’envoyer par le fond. Dès qu’ils reçurent l’ordre de faire monter la pression, chauffeurs et soutiers entreprirent de noyer les chaudières. Les plus grosses unités furent immobilisées, leurs équipages dépassant souvent le millier commencèrent à formuler des revendications, à chercher à se regrouper à terre, où se constituèrent assez vite des comités. Événements auxquels participa Plievier, membre du comité de marins et de soldats de Wilhelmshaven.

Ce comité était en relations constantes avec celui de Kiel, où les marins étaient plus nombreux, à peu près autant que les 30 à 40 000 ouvriers des industries navales, assez souvent syndiqués d’ancienne date, et qui désignèrent eux aussi un comité. C’est par conséquent à Kiel, siège du gouvernorat maritime de la zone, que se déroulèrent les faits les plus marquants, sujet du chapitre le plus développé formant le troisième acte de ce qu’on pourrait qualifier après J.-N. Ducange de « tragédie » en cinq actes et un épilogue[4]. L’amiral commandant la place, conscient de ne pouvoir utiliser la troupe contre des ouvriers et des marins avec qui elle ne manquerait pas de fraterniser, se fit envoyer de Berlin une arme autrement plus subtile et redoutable, le social-démocrate Gustav Noske (1868-1946)[5], alors rapporteur du budget de la marine au Reichstag, et qui sera « le chien sanglant », le principal maître d’œuvre de l’écrasement de la révolution en janvier 1919, au moyen des « corps francs ». À Kiel, il ne put que refroidir les ardeurs, les épuisant « en parlotes », se faisant désigner président des comités d’ouvriers et de soldats, puis gouverneur…

Les chapitres (ou actes) qui précèdent et ceux qui suivent montrent le reste de la mécanique tragique. Tandis qu’au front les troupes se font écraser, y compris au sens littéral – le livre s’ouvre sur une scène de tranchée à la Remarque – les gens du « pouvoir » (titre du chapitre), militaires, ministres, députés parlementent, le chancelier doit s’aliter… En contrechamp, « L’autre camp » évoque la misère, la détresse, la faim du peuple berlinois, et ses travailleurs divisés entre légalistes se fiant à une social-démocratie (SPD) majoritaire au Reichstag et partisans d’actions violentes renouant avec les principes révolutionnaires du parti (USPD ou SPD « indépendant », Liebknecht étant sa figure la plus connue). Partis de Kiel et Wilhelmshaven, « les mutins traversent le pays », jusqu’à obtenir l’abdication du duc de Braunschweig. Le 8 novembre, « Berlin défile », les ouvriers débraient, des centrales électriques sont sabotées, les troupes baissent ou rendent leurs armes, le chancelier en place obtient de haute lutte l’abdication de Guillaume II et se résout à céder son poste au social-démocrate Ebert.

Le lendemain, pour tenter d’enrayer le début d’insurrection initié par Liebknecht et les Spartakistes, Scheidemann proclame la République, le SPD fait défiler ses militants ouvriers, Ebert multiplie les marques de respect envers la démocratie bourgeoise, et reçoit un appel du nouveau chef d’état-major : « Ici Groener… ». « L’armée a besoin du parti social-démocrate pour restaurer son autorité perdue. En contrepartie, les généraux offrent au nouveau gouvernement la protection de leurs baïonnettes et de leurs canons… ». Avec cette clause spéciale : « Le corps des officiers attend du gouvernement impérial qu’il combatte le bolchevisme, et se met à sa disposition à cette fin… »

Plievier relatait là des événements connus de ses lecteurs, au moins dans leurs grandes lignes, événements dont ils pouvaient aussi évaluer les conséquences une douzaine d’années après, comme autant de lignes de fuite définies par ces quelques semaines de l’automne 1918. L’Allemagne n’était plus en guerre, mais Hindenburg était toujours là, celui à qui Ebert avait fait transmettre les remerciements de son gouvernement (dernière phrase du livre), le SPD aussi avec ses orientations et ses pratiques de plus en plus ondoyantes, et de plus en plus impuissantes à endiguer le déferlement nazi[6]. Le KPD pouvait-il faire mieux avec ses 4 % de comités d’entreprise, contre 84 % au SPD, ainsi que Trotsky le lui faisait observer en 1932 ? Il est fort probable, comme l’affirment ou le suggèrent la plupart des commentateurs, que Plievier n’avait pas rompu avec ses convictions antimilitaristes et libertaires de jeunesse, à l’origine de son engagement « conseilliste », et tout au long de son exil en U.R.S.S., il se déroba à la surveillance des autorités staliniennes, s’échappant « à l’Ouest » dès qu’il le put, en 1947. Du reste, en 1932, son vote alla au SPD, faute de mieux…

Ce « roman documentaire » ne défend ainsi ni parti ni thèse, se limitant à montrer, généralement sur pièces, l’enchaînement des situations et des faits. Aidé en cela par un secrétaire, Plievier avait compulsé une cinquantaine de volumes parus entre 1918 et 1930, dépouillé les comptes rendus parlementaires, scruté une douzaine de grands journaux dont la liste est fournie en fin de volume, et c’est cette même méthode, mise en œuvre solitairement cette fois, qui fera l’une des grandes qualités de son Stalingrad, nourri des témoignages des prisonniers de la VIe armée allemande du maréchal Paulus. Mais à côté de la quantité et de la précision de ces données historiques[7], déjà très impressionnantes, c’est leur mode d’assemblage qui est le plus frappant et, pour les lecteurs, le plus riche de surprises et de sujets de réflexion.

Les spécialistes qualifient cela de narration « unanimiste », empruntée aux recettes du reportage et du cinéma et proche du vérisme de la « Nouvelle Objectivité », mais il est probablement plus parlant d’évoquer le collage et le photomontage, fort pratiqués à l’époque et qui ne se réduisaient pas à des techniques ou à une esthétique gratuites mais correspondaient à un sentiment largement partagé, l’accélération et le télescopage des événements, contraignant à l’improvisation permanente, que la construction et le rythme du récit rendent excellemment. Ce sentiment n’avait évidemment pas quitté les Allemands de 1932… et il n’est probablement pas disparu depuis lors.

Au-delà du cas d’espèce et des circonstances spéciales dont traite ce « roman allemand » – aucun parti social-démocrate n’était allé aussi loin que le SPD dans le soutien aux partisans de la guerre, au point qu’on peut l’en tenir pour partiellement responsable, et à partir de 1917 nul autre pays européen ne parut plus exposé à la « contagion » bolchevique –, le livre de Plievier remue des questions toujours pendantes aujourd’hui et dont on ne s’étonnera pas qu’elles soient venues d’un publiciste libertaire soucieux d’en saisir ses lecteurs. Comment défendre et étendre une révolution surgie « d’en bas », assez spontanément sinon « anarchiquement », contre les menées venues « d’en haut » et souvent bien rôdées quant à elles, pour la contrôler ou l’étouffer quasiment dans l’œuf, comme il arriva à Berlin en janvier 1919 ? Ou encore quelles répliques opposer aux tenants de l’ordre bourgeois quand ceux-ci, sentant s’accumuler les menaces de renversement, décident de lancer leur propre « révolution par le haut », cette « Revolution von oben » imaginée par le haut commandement allemand et vite mise en œuvre par les dirigeants du SPD ? Circonstance qui n’est pas sans analogue dans l’histoire toute récente…

Gilles Bounoure

[1] Bassac, éditions Plein Chant, collection « Précurseurs et militants », février 2021, 350 pages, ill., 21 €.

[2] C’est dans l’hebdomadaire Monde, dirigé par Barbusse justement, qu’un extrait de L’Empereur partit… fut mis à la portée des lecteurs français (11 novembre 1933, « numéro anniversaire de la Révolution russe, de la Révolution allemande et de l’armistice », traduction partielle du sixième chapitre, correspondant aux pages 331 et suivantes de la traduction de B. Doizy, extrait reproduit sans aucune présentation de l’œuvre ou de l’auteur).

[3] Le Korvettenkapitän Karl-August Nerger commandant ce « navire de course » a publié dès le début de 1918 un récit à sa propre gloire (S.M.S. Wolf, Berlin, Scherl), illustré de photographies de ses prises en train de couler, et de ses otages arborant leurs sourires des meilleurs jours. On y apprend évidemment rien des conditions de vie de l’équipage. Entre matelots et officiers de la marine impériale, le ratio des soldes était au minimum de 1 à 15, et le reste, nourriture, etc., observait la même hiérarchie.

[4] Erwin Piscator, sensible à la dimension théâtrale et à la conception dramatique des Galériens du Kaiser, adapta ce texte à la scène dès 1930. L’année suivante, tandis qu’il travaillait à L’Empereur partit…, Plievier épousait en secondes noces l’actrice Hildegard Piscator, qui venait de se séparer du dramaturge.

[5] Voir la notice du « Maitron en ligne » que lui consacre Irène Petit. À Kiel, « Noske a derrière lui la grande école sociale-démocrate. Les mouvements de masse ne peuvent être influencés de l’extérieur. Y participer et en prendre la direction, voilà une tactique qui a fait ses preuves pendant la guerre, lors des grandes grèves politiques, dans le Braunschweig, à l’usine Leuna, ou bien à Vienne, ou encore lors de la grande grève des métallurgistes de Berlin ; elle a été pratiquée partout avec succès par les social-démocrates, dans l’intérêt de la patrie. Et dans toutes ces situations, la tâche était beaucoup plus difficile ; à l’époque, les dirigeants devaient traiter avec des travailleurs politiquement éduqués. Maintenant, ils ont affaire à des matelots qui ont rejoint la marine à l’âge de vingt ans, sans aucune expérience syndicale ou politique »… (L’empereur partit…, p. 193-194).

[6] Pour son angle d’approche, il reste utile de lire (en ligne), d’Heinrich August Winkler, « Social-démocratie et classes moyennes sous la République de Weimar », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 17, 1989.

[7] Elles ont servi de base à « 1918, la révolte des marins », documentaire diffusé par Arte le 30 octobre 2018, avec commentaires cocasses ou honteux de l’ancien leader social-démocrate Björn Engholm, très controversé même dans son parti, et propos plus nettement critiques et mieux fondés de Sahra Wagenknecht, députée « Die Linke » au Bundestag.